田中れいかさん、児童養護施設、退所後の人生?施設生活のリアルとは!!!

施設入所から自立まで、田中れいかさんの11年間の児童養護施設生活。厳しい現実と温かいサポート、そして未来への挑戦。施設のリアルな姿と、そこから生まれた活動とは?

💡 児童養護施設での生活について詳しく解説します。

💡 田中れいかさんの退所後の活動や、施設に対するイメージについて深掘りします。

💡 施設生活のリアルな現状や、退所後の課題について理解を深めます。

それでは、最初の章に入ります。

施設入所のきっかけ

田中れいかさんはなぜ施設に入ったのですか?

両親の喧嘩と父親の暴力

田中れいかさんの体験は、本当に貴重なものです。

✅ 田中れいかさんは、児童養護施設で育った経験を活かし、社会的養護に対する理解を深める活動を精力的に行っています。

✅ 彼女は、自身の体験を基にしたYouTubeチャンネル「たすけあいch」や著書『児童養護施設というわたしのおうち』を通じて、施設での生活や子どもたちの置かれている状況を分かりやすく発信しています。

✅ 田中さんは、施設での生活を通して感じた葛藤や困難を乗り越え、モデルとして活躍するだけでなく、自身の経験を社会に還元することで、多くの人々に勇気と希望を与えています。

さらに読む ⇒講談社コクリコ|講談社出典/画像元: https://cocreco.kodansha.co.jp/cocreco/general/childcare/GcWhJ施設入所のきっかけは、本当に辛い状況だったんですね。

田中れいかさんは、小学2年生の7歳から18歳の高校卒業までの11年間、世田谷区にある児童養護施設「福音寮」で暮らしました。

両親の喧嘩が激しくなり、父親の暴力もあって母親が家を出てしまい、姉が家事の失敗をきっかけに父親に「出ていけ!」と怒られたことで、パジャマ姿のれいかさんを連れて家出してしまったことが施設入所のきっかけでした。

深夜0時過ぎに歩道橋でしゃがんでいたところ、姉が近くの交番に連れて行き、緊急保護されました。

その後2人の姉妹は一時保護所で1ヵ月半生活し、空きが出ていた福音寮に移りました。

田中さんの兄も、その1月後に福音寮に入所しました。

施設に入るまでの経緯が、ドラマみたいで興味深い!

施設での生活

施設での生活はどんなスケジュールで進んでる?

決まった時間割で進行

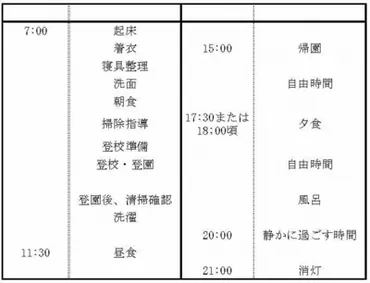

施設での生活は、規則正しいんですね。

✅ 聖家族の家は、子どもたちの年齢層に合わせた個別的な生活環境を提供しており、それぞれのホームで個別の時間配分や活動を行っています。

✅ 子どもたちの成長と社会環境の変化に合わせて、習い事や活動内容も多様化しており、地域社会との交流を積極的に行っています。

✅ 自立訓練の場所の確保、携帯電話の使用、食育など、子どもたちが社会にスムーズに移行できるよう支援体制を整えつつ、温かい人間関係を大切にすることを基本としています。

さらに読む ⇒聖家族の家出典/画像元: https://seikazoku.com/seika/flow-of-day/子どもたちの成長に合わせて、様々なサポートがあるんですね。

施設での生活は、起床時間、就寝時間、食事時間、門限など決まったスケジュールで進んでおり、掃除や食事の準備など、共同生活における役割分担も存在します。

就寝前には、職員と個別に過ごす時間があり、読書や絵を描くなど、自由に過ごすことができます。

学校は、施設の学区域にある公立の学校に通うのが一般的で、施設の先生による送迎など、必要があればサポートが受けられます。

高校進学は、東京都立高校が推奨されています。

習い事や塾、インターネットやゲームの使用についても触れられており、施設によっては、子どもたちの興味や能力に応じたサポートが提供されている様子がうかがえます。

お小遣いの金額や管理方法、クリスマスや正月などのイベントについても言及されており、施設での生活が、子どもたちにとって楽しく、充実したものになるよう工夫されていることがわかります。

施設内での生活の様子が、具体的にわかって、興味深かったです!

退所後の活動

田中れいかさんはどんな活動をされていますか?

社会的養護支援団体代表

退所後の自立支援は、本当に重要ですね。

✅ 東京都世田谷区は、児童養護施設退所者の自立支援として、家賃補助を来年度から実施する。これは、当事者参加型の検討会で提案されたもので、退所後の不安定な生活を支援する取り組みの一環である。

✅ 検討会メンバーとして、自身の経験を活かし家賃補助の必要性を訴えたのは、かつて養護施設を退所し、学費や生活費の捻出に苦労し、精神的に追い詰められた経験を持つ筆者である。

✅ 筆者は、区のシェアハウス制度を利用した経験や、友人との経済格差による疎外感からくる精神的な苦痛を語り、家賃補助の重要性を訴えている。

さらに読む ⇒東京新聞 TOKYO Web出典/画像元: https://www.tokyo-np.co.jp/article/207419田中れいかさんの経験に基づいた家賃補助の提案は、素晴らしいですね。

田中れいかさんは、18歳で施設を退所後、モデルや弁護士事務所での事務のアルバイトなどを経て、社会的養護についての情報発信を行う一般社団法人「たすけあい」と、児童養護施設や里親家庭から進学する子たちの受験費用をサポートする一般社団法人「ゆめさぽ」の代表理事を務めています。

田中れいかさんの活動は、本当に社会貢献ですね!

施設生活に対するイメージ

児童養護施設ってどんなイメージ?

実は、思ってるより明るい場所だよ

施設の職員の方々は、子どもたちのことを本当に大切に思っているんですね。

公開日:2021/11/30

✅ 児童養護施設では、子どもたちが安心して生活できる環境が整えられており、少人数のグループでの生活や学校への通学、習い事など、充実した日常を送ることができます。しかし、施設の仕組みや社会の偏見、過去の経験から生じる心の傷など、子どもたちが抱える課題も多く存在します。

✅ 特に、施設の職員は、子どもたちの心のケアや将来の自立に向けた支援に力を入れており、心理士によるカウンセリングや就職、進学に関するサポートを提供しています。しかし、施設を出た後の自立生活には経済的な困難や進学率の低さといった課題があり、子どもたちの将来への不安はつきものです。

✅ 施設では、自立に向けた準備として、一人暮らし体験やアルバイトの機会を提供していますが、社会全体で、施設出身の子どもたちが抱える課題やニーズへの理解と支援体制の強化が求められます。子どもたちが安心して自立し、自分らしく生きていける社会の実現が重要です。

さらに読む ⇒Mirai no Mori: Empowering marginalized youth in the outdoors出典/画像元: https://mirai-no-mori.jp/ja/series-2-the-children/施設出身の子どもたちの抱える課題は、深刻ですね。

記事を通して、児童養護施設での暮らしが、皆さんがイメージするほどネガティブではなく、子どもたちが健やかに成長できる環境であることが伝わってきます。

施設での生活は、決してネガティブなものではないことがわかりました。

田中さんの経験からわかること

児童養護施設のリアルな現状は?

厳しい現実がある

田中れいかさんの経験から学べることは多いですね。

公開日:2022/10/08

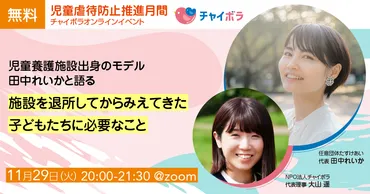

✅ 11月29日に、児童養護施設出身モデルの田中れいかさんをゲストに迎え、「施設を退所してから見えてきた子どもたちに必要なこと」をテーマとしたオンライン学習会が開催されます。

✅ 当日は、社会的養護に関するプチ講座、田中れいかさんと大山代表の対談、質疑応答が行われます。

✅ 参加費は無料ですが、申し込み締め切りは11月28日18:00です。詳細や申し込みは記事内のURLをご確認ください。

さらに読む ⇒チャイボラ - NPO法人チャイボラは、施設に関心のある人を施設に繋いだり、社会的養護の現状を正しく発信することで職員を増やし、長く働ける環境を職員さんと共に作ることで、「子どもたち一人ひとりが大切に育てられる世の中」を目指します。出典/画像元: https://chaibora.org/news/1958/オンライン学習会は、貴重な機会ですね。

彼女の経験から、児童養護施設のリアルな現状や退所後の課題が見えてきます。

田中れいかさんの活動、これからも応援しています!

田中れいかさんの経験を通して、児童養護施設に対する理解を深めることができました。

💡 児童養護施設は、子どもたちが安心して生活できる環境を提供しています。

💡 施設出身の子どもたちは、様々な課題を抱えています。

💡 社会全体で、施設出身の子どもたちへの理解と支援体制の強化が必要です。